Resumen

En el contexto del fuerte despoblamiento que experimentan las áreas rurales y de la continua desinversión en servicios públicos en regiones de baja densidad, el texto aborda el impacto que tiene el transporte escolar como sistema para garantizar no sólo el acceso educativo, sino la propia permanencia de las familias rurales y de atracción de población joven. Mediante el uso de datos de registro y encuesta, por una parte, y de entrevistas a informantes clave y población rural, por otra, se realiza una aproximación a la accesibilidad, analizando equipamiento, movilidad por estudios y las estrategias domésticas y comunitarias que la sustentan. Los resultados avanzan distintas líneas de políticas públicas para garantizar la accesibilidad escolar en los asentamientos rurales.

TRANSPORTE ESCOLAR; ACCESO A LA EDUCACIÓN; ZONA RURAL

Resumo

No contexto do forte despovoamento que as áreas rurais experimentam e da contínua falta e investimento em serviços públicos em regiões de baixa densidade populacional, o texto aborda o impacto do transporte escolar como sistema para garantir não apenas o acesso à educação, mas a própria permanência das famílias rurais e a atração da população jovem. Com o uso de dados de registro e pesquisa, por um lado, e de entrevistas com informantes-chave e a população rural, por outro, realiza-se uma abordagem da acessibilidade, analisando infraestrutura, mobilidade para os estudos e as estratégias domésticas e comunitárias que a sustentam. Os resultados sugerem diferentes linhas de políticas públicas para garantir a acessibilidade escolar nos assentamentos rurais.

TRANSPORTE ESCOLAR; ACESSO À; EDUCAÇÃO; ZONA RURAL

Abstract

In the context of the severe depopulation of rural areas and the continuing lack of investment in public services in regions of low population density, the present text addresses the impact of school transportation as a means of guaranteeing not only access to education, but also the permanence of rural families and the attraction of young people. Using registry and survey data, on the one hand, and interviews with key informants and the rural population, on the other, we look at accessibility, analyzing infrastructure, student mobility and the household and community strategies that support it. The results suggest different types of public policy to guarantee school accessibility in rural settlements.

SCHOOL TRANSPORTATION; ACCESS TO EDUCATION; RURAL AREAS

Résumé

Dans le contexte de fort dépeuplement dont souffrent les zones rurales et de désinvestissement continu des services publics dans les régions à faible densité de population, ce travail analyse l’impact du transport scolaire en tant que garant de l’accès à l’éducation et de la permanence des familles en milieu rural, mais aussi en tant que moyen d’attirer la jeunesse. Une approche basée sur l’accessibilité réalisée à partir de données de registres et d’enquêtes d’une part, et d’entretiens auprès d’informateurs clés et de la population rurale de l’autre, analyse l’équipement, la mobilité étudiante et les stratégies domestiques et communautaires qui la soutiennent. Les résultats suggèrent différentes lignes de politiques publiques pour garantir l’accessibilité aux écoles en zone rurale.

TRANSPORT SCOLAIRE; ACCÈS À; L’ÉDUCATION; ZONE RURALE

Servicios públicos y accesibilidad en las áreas rurales

Las áreas rurales de Europa (Karcagi-Kováts & Katona-Kovács, 2012), pero también de otros lugares (Johnson & Lichter, 2019), se enfrentan a un intenso proceso de despoblación como resultado del modelo de crecimiento económico de aglomeración (Rodríguez-Pose, 2018). Los centros urbanos concentran progresivamente los recursos, la energía, la mano de obra y el conocimiento según la lógica de las economías de escala por concentración. Este proceso tiene su complementario en la periferialización (Kühn, 2015) que experimentan las áreas de baja densidad que quedan fuera de los flujos de capital, inversión, conocimiento e innovación. Envejecimiento demográfico, reducida capacidad de renovación vital, descualificación, precarización y descapitalización en términos de talento componen el cuadro socioeconómico de buena parte de la ruralidad.

En las agendas políticas y de investigación europeas sobre las áreas rurales el foco tradicional sobre la competitividad del sector agrario ha cambiado hacia un enfoque creciente sobre la vitalidad de estos territorios (Berkhout et al., 2019). Una parte importante de esa actividad se ha dedicado a abordar la competitividad económica de las áreas rurales, enfatizando, por una parte, la mejora de las actividades agrícolas y su inserción en un nuevo marco de producción de alimentos protagonizado por la agroindustria y, más recientemente, por la introducción de criterios de sostenibilidad ambiental; por otra parte, se ha perseguido la creación de mercados de trabajo rural más allá de la agricultura, promoviendo la diversificación y la pluriactividad, introduciendo industrias de transformación y nuevos servicios ligados a los valores peculiares del entorno rural y las economías de signos, especialmente en relación con el turismo rural, el patrimonio cultural y el medio ambiente. En este sentido, las políticas de desarrollo rural cobraron un papel crecientemente relevante desde la década de 1990. En este marco, los esfuerzos para la dotación de infraestructuras y servicios públicos -notables en el caso español durante los años ochenta y noventa- corrían a la par que el proceso de despoblación, lo que dificultaba la planificación y, especialmente, el mantenimiento de los servicios en contextos de declive demográfico.

De manera más reciente, la situación de las áreas rurales ha sido incluida dentro del reto demográfico que se plantean de manera general las sociedades avanzadas, en el que sobresalen las cuestiones del envejecimiento y la despoblación rural. Este nuevo énfasis en la despoblación viene acompañado por una creciente preocupación acerca del bienestar de la población rural y la cohesión territorial. Por una parte, el bienestar de la población rural incluye no solo el acceso al mercado de trabajo, sino también el acercamiento a problemas cotidianos como el consumo de productos básicos, el acceso a servicios (sanitarios, educativos, administrativos, bancarios, de ocio, etc.) o cuestiones tradicionalmente confinadas al ámbito doméstico, como la crianza, la conciliación laboral-familiar, los cuidados de mayores, pequeños y otros dependientes o el reparto de las tareas domésticas (Camarero-Rioja et al., 2009). Por otra parte, la cohesión territorial deja de estar marcada por las diferencias entre regiones, que tanto preocuparon durante el proceso de modernización a nivel nacional y europeo, y pasa a formularse en términos de brecha rural-urbana (Camarero-Rioja & Oliva-Serrano, 2019), lo que ha relanzado el protagonismo de las áreas rurales en el debate público.

En esta nueva fase, con un proceso más avanzado de despoblación, la accesibilidad se ha convertido en un aspecto fundamental de la vida en las áreas rurales (Escribano-Pizarro, 2012; Vitale-Brovarone & Cotella, 2020). Entendemos por accesibilidad al modo en que las sociedades se las arreglan para cubrir la distancia entre las necesidades o demandas socialmente estructuradas y los bienes y servicios comunes (normativamente sancionados, políticamente definidos) mediante la movilidad. ¿Qué cambia cuando nos referimos a la accesibilidad rural? La peculiaridad más significativa es, sin duda, la estructura del espacio rural, caracterizado por la dispersión de asentamientos y la baja densidad, a lo que podemos añadir el valor especial de lo local, donde las fricciones espaciales (por ejemplo, montañas, vaguadas, trazado irregular de las calles, formas de habitación tradicional) cobran un mayor peso que en la ciudad. La distancia entre las demandas y los servicios se ensanchan y, así, la movilidad se convierte en un determinante aún más importante de la accesibilidad (Milbourne & Kitchen, 2014).

La idea de accesibilidad parte de alguna idea sobre lo que es justo (Farrington & Farrington, 2005; Oliva-Serrano & Camarero-Rioja, 2019). Se persigue que cualquiera sea capaz de acceder a aquellos bienes y servicios definidos como necesarios para vivir satisfactoriamente en una sociedad. La movilidad, por su parte, se refiere a la capacidad para acceder, el poder para superar la distancia entre la necesidad (por ejemplo, el trabajo, el cuidado, el consumo o lo que sea) y su satisfacción (empresas, hospitales, tiendas o lo que sea). La movilidad tiene un estatus complejo, porque, siendo un instrumento, se trata del instrumento clave de la accesibilidad, que permite superar las distancias, y llega a convertirse en un fin en sí mismo, en un activo peculiar, una clase de capital (Kaufmann et al., 2004).

Las diferencias que los grupos sociales registran para moverse están a menudo enlazadas con otras dimensiones de desigualdad, como la renta, la educación o el capital social (Gray et al., 2006). Estas desigualdades se amplifican a través de la movilidad. Por ejemplo, una persona con carnet de conducir y coche no solo muestra tener un cierto capital cultural y económico (para sacarse el carnet, para comprar un coche) sino que, además, puede alcanzar nuevas oportunidades utilizando el coche. Por otra parte, las instituciones (planificadores, alcaldes, desarrolladores regionales) refuerzan la accesibilidad para reducir el papel de las desigualdades sociales en la satisfacción de las necesidades de cualquiera. Sin embargo, la intervención tiene también profundos impactos en las desigualdades sociales, a través de la definición de los servicios a cubrir y sus formas de provisión, que afectan de manera desigual en el territorio y en los grupos sociales.

Las poblaciones rurales, para garantizar su acceso a los mercados laborales y también de provisión de servicios, han desarrollado una alta capacidad de movilidad, que, en el contexto de reducción del transporte público, está centrada en el automóvil privado (Camarero-Rioja & Oliva-Serrano, 2021). Ello se debe principalmente a la dificultad para proveer de servicios colectivos de transporte con una mínima eficiencia dentro del hábitat rural (con su baja densidad, su dispersión y sus peculiaridades locales). El coche se convierte así en una herramienta clave para la supervivencia de los pueblos, al dotarles, a través de la movilidad, de acceso a los servicios. Sin embargo, de la misma manera, condiciona la accesibilidad, al supeditarla al sistema de automovilidad (Urry, 2004). Solo quienes tienen carnet y automóvil a disposición tienen la accesibilidad garantizada. Lo que, en sentido contrario, establece diversos grados de constricción que dificultan el acceso, hasta llegar a la inmovilidad y, por consiguiente, la inaccesibilidad, con el grave perjuicio en términos de vulnerabilidad e injusticia social que ello acarrea. La automovilidad genera así un pronunciado efecto Mateo, por el que quienes tienen acceso al vehículo privado multiplican sus ventajas sociales, mientras que quienes no tienen acceso se ven lanzados a una espiral que acrecienta su vulnerabilidad (Camarero-Rioja et al., 2023).

Distintos informes enfatizan las dificultades de acceso generalizado a servicios básicos que atraviesan las poblaciones que residen en las áreas rurales. El Eurobarómetro “A long term vision for EU rural areas”, realizado por el Parlamento Europeo y cuyos datos se reflejan en la Tabla 1, muestra la intensidad del fenómeno en el conjunto de la Europa rural. Este informe emplea como indicador el acceso en transporte público a los servicios. De esa forma se obtiene información precisa de los grupos que por renta o edad se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Proporción de habitantes rurales y en lugares remotos que señalan tener dificultades para acceder a distintos servicios mediante transporte público (2021)

En el caso de España se destaca una situación si cabe más complicada. Mientras que alrededor del 40% de la población rural europea declara tener serias dificultades de acceso mediante transporte público a servicios de demanda diaria, como son las tiendas de alimentación, para las áreas rurales de España la cifra es aún mayor. Esta situación de serios problemas de accesibilidad es patente también respecto a otros servicios esenciales, como son la sanidad y, dentro del contexto de falta de transporte, los servicios postales crecientemente necesarios para la compra y venta por internet. De forma generalizada, más de la tercera parte de la población rural no tiene acceso mediante transporte público a servicios absolutamente básicos, lo que avisa sobre la importancia que tiene el vehículo privado para el mantenimiento y desarrollo de la vida rural.

En resumen, las áreas rurales se caracterizan por una alta demanda de movilidad y por la importancia que tiene ésta para la supervivencia y el bienestar de sus poblaciones. El hecho de que buena parte de esta movilidad se produzca mediante vehículos privados resuelve ciertos problemas, como la dificultad para dotar de servicios eficientes económicamente a lo largo y ancho del territorio y la flexibilidad en horarios, rutas y otras peculiaridades del transporte rural (acarreo de personas y cosas, dificultades de movilidad personal, acceso a caminos y lugares irregulares o apartados, etc.). Sin embargo, también genera dependencias y desigualdades, que solo se palían mediante la movilización de recursos comunitarios y públicos. El transporte público es, dentro de este panorama, un servicio clave. Su establecimiento y mantenimiento es un elemento básico de cohesión social y territorial.

Arraigo rural, accesibilidad educativa y transporte escolar

No hace demasiado tiempo, la escuela rural en los países desarrollados se veía envuelta en un círculo negativo de profecías que se autocumplían acerca de su pobre dotación, sus bajos resultados y las pocas expectativas que las poblaciones rurales ponían en ellas. A menudo, este ciclo negativo venía acompañado de una visión de la escuela como agente de modernización y propagador del imaginario urbanizador, que actuaba como palanca del despoblamiento (Benito-Lucas, 2013; Sher, 2019). Desde entonces, los cambios sociales y económicos de las áreas rurales y las formas de gobernanza descentralizada han ido cambiando el panorama. Hoy es claro que los servicios educativos ocupan un lugar estratégico en la supervivencia y continuidad de los pueblos. Su engranaje con la vida económica, social y cultural hace que su dotación y alcance pueda llegar a ser determinante. El cierre de las escuelas es considerado en el imaginario de la despoblación el parte de defunción de un pueblo (Juárez-Bolaños, 2020).

La escuela ocupa un lugar clave en el arraigo de la población. Por una parte, permite que los jóvenes puedan formarse dentro de su ambiente y adquirir las destrezas cívicas y las competencias para su inserción en la sociedad. Un aspecto particularmente relevante de este proceso es la relación existente entre la capacitación adquirida en la escuela en sus diferentes niveles y la inserción laboral. La falta de accesibilidad de la escuela rural, especialmente en etapas postobligatorias, ha llevado a una multitud de jóvenes rurales a emprender itinerarios formativos alejados de su lugar de origen, alcanzando en muchas ocasiones capacitaciones más elevadas o distintas a las requeridas para su inserción en los restringidos mercados laborales locales (González-Fernández et al., 2022). Solo en la más reciente ley general educativa aprobada en 2020 se propone el incentivo de los estudios postobligatorios y relacionados con la realidad local de las áreas rurales, en consonancia con los objetivos de lucha contra la despoblación. Por otra parte, y de manera relacionada con el arraigo juvenil, la escuela rural es un aspecto importante del arraigo familiar. En la medida en que la educación es necesaria y, en sus primeras etapas, obligatoria, resulta de vital importancia tanto la mera provisión como el modo en el que se insertan los servicios educativos en el territorio. La escuela rural incide en una multitud de aspectos de la vida cotidiana que pueden favorecer o dificultar tanto el funcionamiento cotidiano de la vida familiar como los lazos de estos grupos domésticos con el territorio. La decisión de formar un hogar en el pueblo, de tener hijos y criarlos, las formas de conciliación de la vida laboral y familiar son solo algunos ejemplos de los aspectos que pueden verse afectados por la accesibilidad escolar.

La escuela rural se contempla, desde este punto de vista, como una cuestión de igualdad de oportunidades y cohesión territorial, dentro de la denominada brecha rural-urbana (Camarero-Rioja & Oliva-Serrano, 2019). La brecha rural se alimenta por el círculo vicioso que la falta de población produce en la oferta de servicios, lo que a su vez redunda en mayor dificultad de arraigo. Para Cuervo (2016), la escuela rural reclama una profundización en el concepto de justicia social que no solo tenga en cuenta la igualdad de oportunidades (distributive justice), sino también el reconocimiento de la diversidad (recognitional justice) y la capacidad de participación (associational justice).

La accesibilidad escolar es el resultado de la combinación de la dotación de servicios educativos y de transporte. La educación es un derecho fundamental en España (artículo 27 de la Constitución). La dotación de los servicios educativos comporta una obligación del estado y así se consagra en la legislación educativa, que hace especial ahínco en la igualdad de acceso. La peculiaridad de la accesibilidad en el ámbito rural permite promover la concentración escolar en aras de la calidad de enseñanza, junto a la contraprestación de servicios gratuitos de transporte y, en su caso, comedor e internado. Así se señala en el artículo 82 de la Ley Orgánica 3 (2020) de modificación de la Ley Orgánica de Educación:

En la educación básica, en aquellas zonas rurales en que se considere aconsejable, se podrá escolarizar a los niños en un municipio próximo al de su residencia para garantizar la calidad de la enseñanza. En este supuesto las Administraciones educativas prestarán de forma gratuita los servicios escolares de transporte y, en su caso, comedor e internado.

En relación con la dotación de equipamientos educativos, las dos principales tendencias desde la década de 1990 han sido -con ciertas variaciones, debido a que las competencias en educación están transferidas a las comunidades autónomas-, en primer lugar, la concentración escolar en la escuela primaria a través de la creación de centros rurales agrupados (CRA) -u otras denominaciones análogas-, en los que se pudiera mantener la especialización en materias (educación física, música e inglés) que dictaba la ley y, en segundo lugar, la concentración de escolares de la educación secundaria obligatoria (ESO) en pueblos más grandes, en los que había instituto y profesorado especializado que pudiera atender las materias más específicas de esta etapa (Santamaría-Luna, 2020).

La tendencia hacia la agrupación supone, por otra parte, un aumento del transporte implicado para alcanzar la accesibilidad. Una parte de este transporte, en las etapas de escolarización obligatoria (entre los 6 y los 16 años), se encuentra ligada a la obligación legal de surtir de transporte gratuito a aquellos escolares que tienen que desplazarse de su municipio de residencia. Fuera de la educación obligatoria, el servicio de transporte escolar no es obligatorio, aunque algunas comunidades autónomas lo prestan en el ejercicio de sus competencias. Otro de los servicios asociados a la escolarización agrupada es el comedor, que permite reducir la movilidad de los escolares, facilitando la permanencia en el centro escolar durante toda la jornada. En cuanto a los internados, esta solución es una práctica muy minoritaria en el conjunto de la dotación escolar. Sin embargo, el hecho de que se obligue a la dotación de transporte en los niveles obligatorios no significa que las familias tengan que optar por este medio. En el marco del sistema de automovilidad en el que discurre la vida rural, una parte del transporte escolar se realiza por medio de vehículos privados. Muchas familias se ven arrojadas a ajustar los horarios y actividades de pequeños y mayores en complejas trayectorias de movilidad a las que dedican tiempo y esfuerzo (Berg & Ihlström, 2019). Por eso mismo, la dotación de transporte escolar colectivo supone un aspecto clave de la accesibilidad, en términos de justicia territorial, que permite superar las barreras de movilidad que entraña vivir en un pueblo.

La provisión pública del transporte escolar entra en el cóctel del transporte colectivo rural, enfrentado a la difícil conjunción entre los principios de accesibilidad y de eficiencia. En el campo de los transportes, se han desarrollado modelos para conjugar ambos principios (Park & Kim, 2010), que han tenido su propia aplicación, por ejemplo, a las rutas escolares rurales de Castilla y León (Pacheco et al., 2013). Los poderes públicos necesitan cumplir con su obligación de dotar de servicios de transporte que garanticen la accesibilidad, pero a la vez se ven constreñidos por la necesidad de que las líneas de transporte sean económicamente sostenibles. Con ese fin, ofrecen ayudas a las empresas concesionarias que hagan mínimamente eficiente mantener el servicio. Como muestran Marco-Dols y Soriano-Martí (2020) para el caso de Castellón, la dotación de ayudas para garantizar el transporte en rutas rurales deficitarias se comenzó en los años setenta y ochenta, para llegar a sistematizarse durante los años noventa y sucumbir ante los recortes presupuestarios de la década de 2010. La reducción del transporte público en contextos de despoblación plantea la necesidad de transformar el modo en el que los pueblos se enfrentan al problema de la accesibilidad, mediante servicios a demanda, movilidad compartida y colaborativa, mejor información, digitalización, etc. (Bosworth et al., 2020). Las complejas implicaciones que el transporte escolar tiene tanto en la vida de los escolares como en las familias y en la comunidad local en su conjunto requieren una mirada global (Gristy, 2019)

En este contexto, la administración se enfrenta a tres dicotomías alrededor del servicio de transporte escolar. En primer lugar, si el transporte se dota específicamente para las escuelas o se integra en las líneas regulares existentes. En segundo lugar, si se trata de un transporte regular o a demanda. Por último, si estamos hablando del transporte obligatorio de escolares, entre los 6 y los 15 años (a lo que habría que añadir la alta escolarización entre 3 y 6 años y la creciente demanda de los menores de 3 años), o lo estamos haciendo de jóvenes de 16 años o más en etapas postobligatorias.

La integración del transporte escolar en la accesibilidad rural general es un tópico muy debatido (Stanley & Stanley, 2021). Si bien permitiría mejorar la accesibilidad de las áreas rurales, encuentra ciertas restricciones como las estrictas normativas sobre transporte escolar (en términos de seguridad en el transporte, vehículos, cuidadores, rutas, incluso la prevención del abuso de menores) y los sobrecostes en el servicio que pudiera ocasionar (aumento de plazas, paradas, etc.). En España, Badía-Lázaro (2016) encuentra, para el caso de Aragón, que la vía de integración de otros viajeros en el transporte escolar podría mejorar la accesibilidad rural en los espacios más despoblados, posibilitando el acceso a los centros comarcales mejor conectados, mientras que la integración de escolares a través de reserva de plaza en las líneas regulares debería circunscribirse a aquellas zonas mejor dotadas de transporte público, en las que podría suponer una mejora en la eficiencia sin afectar a la accesibilidad.

La necesidad de flexibilidad en el transporte rural es creciente. Existe una alta demanda de movilidad y esta tiene múltiples motivaciones, horarios e itinerarios e incumbe a una diversidad de actores sociales con capacidades diferentes. Esta peculiaridad justifica en parte el imperio del vehículo privado. Sin embargo, traspasa de manera más general a todo el transporte, incluido el público. También sobrepasa el marco de las recientes políticas de movilidad sostenible de sesgo urbano (Iso et al., 2023). La movilidad rural tiende a ser cada vez más flexible gracias a la digitalización y a formas de innovación social que organizan crecientemente la movilidad, complementando o sustituyendo la mezcla tradicional de vehículo privado y transporte público regular. Una de las principales formas ya puestas en práctica en el medio rural es el transporte a demanda (Delgado-Urrecho & Martínez-Fernández, 2016).

Por último, al referirnos al transporte escolar, es necesario establecer la diferencia entre el transporte de niños y adolescentes en etapas de escolarización obligatoria y jóvenes a partir de los 16 años. Ambas poblaciones requieren atención por estar excluidas de la automovilidad. Como los mayores y otros dependientes, forman parte de la “población cautiva” del medio rural (Berg & Ihlström, 2019). Los niños y adolescentes son especialmente dependientes y alrededor de su movilidad puede configurarse la de sus propias familias. A cambio, tienen una protección extraordinaria a través de la organización del transporte escolar gratuito, con una legislación severa que garantiza la idoneidad del transporte y la seguridad en los desplazamientos. Los segundos tienen una mayor autonomía, pero carecen del apoyo institucional de los primeros, ocupando un estrato generacional clave para la supervivencia de las áreas rurales, siendo las edades en las que se dirime en buena medida si se continuará en el pueblo o se tomarán otros derroteros.

En este trabajo, observamos la accesibilidad escolar en España desde una doble perspectiva. Por una parte, se observa la dotación escolar en relación con la población rural y su evolución en las últimas décadas. Por otra parte, se analiza el volumen y el esfuerzo de movilidad implicado en la accesibilidad escolar, teniendo en cuenta especialmente la dotación de servicios complementarios de transporte y comedor, así como su inserción en el conjunto de la movilidad rural.

Para ello, se utilizan fuentes estadísticas públicas de registro y encuestas de carácter nacional, que permiten observar el alcance del fenómeno y su evolución. Se han estudiado las escasas fuentes disponibles para el ámbito rural a escala estatal que tratan esta cuestión. Siguiendo el uso sociológico habitual en España para estadísticas de ámbito municipal, se toman como rurales aquellos municipios con población de hasta 10 000 habitantes; por su interés analítico en algunas estadísticas se muestra el hábitat rural dividido en cuatro categorías (de más rural a menos rural: menos de 1001 habitantes, entre 1001 y 2000, entre 2001 y 5000, y entre 5001 y 10 000).

Las fuentes de registro analizadas permiten observar tanto la población implicada por edad (Padrón 2022 y Censo 2021) como los centros escolares según tamaño de hábitat y tipo (estadísticas oficiales publicadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Consejo Escolar del Estado). Para el estudio de la movilidad escolar se introducen, además de los datos del Censo, los datos de la última Encuesta de Gasto de los Hogares en Educación (EGHE) para el curso 2019-2020 y la Encuesta de Presupuestos Familiares 2021, que ofrece datos de gasto en transporte por hogar. Como indicador de la evolución del equipamiento escolar, se ha utilizado el primer y último curso publicado disponible (2002/2003 y 2020/2021), salvo para los centros rurales agrupados en los que la comparación se circunscribe a los cursos 2009/2010 y 2019/2020.

Para comprender la imbricación del transporte escolar en la vida cotidiana rural se utilizan entrevistas a informantes clave recogidas durante el año 2021 en diversas comarcas rurales de tres comunidades autónomas españolas (Aragón, Castilla La Mancha y Castilla y León) caracterizadas por ser zonas despobladas y con carácter periférico respecto a las grandes áreas urbanas. En total, suman 27 entrevistas, dirigidas a estudiar los problemas de accesibilidad a los servicios públicos, entre ellos la educación. Fueron seleccionadas tres comarcas de cada una de las comunidades autónomas, considerando tres escenarios. Un primer escenario cuyo despoblamiento ha sido frenado o revertido gracias a la presencia de algún centro comarcal pujante y cierta diversificación económica (Somontano de Barbastro, Nordeste de Segovia y Campos de Montiel y Calatrava). Un segundo escenario de comarcas en claro proceso de despoblamiento pese a una incipiente actividad turística (Sierra de Albarracín, La Moraña y Sierra de Segura). El tercer escenario de un despoblamiento extremo, elevado envejecimiento y desconexión por su situación periférica (montañosa o fronteriza) (norte de Cinco Villas, Sayago y Serranía de Cuenca). El perfil de los entrevistados es el de informantes clave que, por su profesión o por representar a colectivos sociales, ofrecían un conocimiento preciso de las cuestiones de movilidad y accesibilidad dentro de su escenario (alcaldes, técnicas de los servicios sociales, profesores, agentes de desarrollo, personal de los servicios de salud, gerentes de empresa, sindicalistas, etc.). Estas entrevistas se completaban además con tres grupos de discusión dirigidos a colectivos sociales (profesionales, madres con niños menores, población con bajo nivel de estudios). Las referencias de los fragmentos literales de discurso recogen la profesión, el escenario, el sexo y la edad del entrevistado.

Población escolar y escuela rural

En el caso de España se observa una continuada reducción de población joven en las áreas rurales. Si atendemos al conjunto de municipios menores de 2000 habitantes (Tabla 2), el grupo de los menores de 18 años han perdido alrededor de uno de cada siete efectivos (-15,1%) entre 2003 y 2021. En términos porcentuales, los jóvenes rurales han pasado de suponer el 13,3% de la población a ser un 12,4%. Téngase en cuenta que en el conjunto del país los menores de 18 años suponen en la actualidad el 17,2%. Se trata de una diferencia notable en el peso poblacional de los grupos escolares.

Ahora bien, a pesar de la continua pérdida demográfica y reducción de la población en edad escolar que experimentan las áreas rurales y también urbanas, los servicios educativos no se han reducido en la misma medida, sino que se han mantenido durante las dos últimas décadas. Por una parte, el número de centros de enseñanza no universitaria ha crecido de forma significativa en los municipios urbanos (Tabla 3), pero también podemos observar que en los municipios menores de 2000 habitantes también ha existido crecimiento, aunque comparativamente respecto a los datos globales se trata de un crecimiento discreto. Si se tiene en cuenta que, por efecto de la despoblación, han ido desapareciendo algunos municipios de pequeño tamaño, además de la propia merma demográfica que sufre la población escolar, la lectura de los datos no deja dudas sobre la tendencia de mantenimiento de la escuela rural en municipios menores de 2000 habitantes: hay caída de alumnos -un 15,1%- y crecimiento de centros -un 9,5%-. Estos datos exigen un mayor detalle.

Es importante observar la evolución de la oferta educativa rural de forma diferenciada según el tipo de centro y enseñanza. Dicha información se recoge en la Tabla 4, donde se separan los centros de educación infantil -menores de 6 años-, primaria -6 a 12 años-, educación secundaria obligatoria (ESO) -12 a 16 años-, bachillerato -16 a 18 años-, y formación profesional (FP) -a partir de 15 años-. Una primera mirada sobre la tabla muestra claramente dos fenómenos. Por una parte, hay un crecimiento considerable en el número de centros de educación infantil que han multiplicado casi por tres (2,73) su oferta desde principios de siglo. Este nivel educativo -si bien no es obligatorio- ha experimentado una gran expansión. El número de centros de educación infantil se ha extendido dentro de las políticas sociales de igualdad y fomento de la conciliación entre vida laboral y familiar. Por otra parte, la oferta educación primaria se ha mantenido, aunque dentro de parámetros de reducción, mientras que, y aquí se observa el segundo fenómeno, la educación secundaria (ESO, bachillerato y FP) ha experimentado un retroceso en las áreas rurales. El número de centros que imparten alguna modalidad de educación secundaria ha pasado de 802 a 519 en dos décadas, lo que supone una reducción de casi el 40%. La oferta de esta enseñanza se ha reducido de forma drástica, siendo su presencia en las áreas rurales muy escasa. Téngase en cuenta que hay unos 5800 municipios (concretamente 5871 en 2021) con una población inferior a 2000 habitantes. La presencia reducida de centros de educación secundaria obliga a una elevada movilidad para continuar los estudios obligatorios de los adolescentes rurales.

Dentro de las políticas educativas en el caso de áreas rurales de fuerte dispersión y despoblación se ha establecido bajo el criterio de concentración de recursos el Centro Rural Agrupado (CRA). En estos centros se imparten enseñanzas de educación infantil y primaria, integrando a menudo alumnado de distintas edades. Es en este nivel donde se está produciendo el incremento de la oferta educativa, tal y como se ha observado en la Tabla 4. Los datos más específicos de CRA que ofrece el Consejo Escolar del Estado señalan un importante incremento a lo largo de la última década (Tabla 5) en centros -se multiplican por 1,5- y población atendida -se multiplica en 1,3-. Pero también se observa un grado importante de penetración en el territorio. Es difícil de valorar con precisión, pero la presencia de CAR en unas 2300 localidades en relación con el número de municipios menores de 2000 habitantes vendría a indicar una relación bastante equilibrada en distribución territorial. Aproximadamente la mitad de los CRA ofrecen los servicios de transporte (54%) y un tercio de comedor (34%). A partir de la prestación de estos servicios complementan su vocación como centro comarcal.

Accesibilidad escolar y movilidad rural

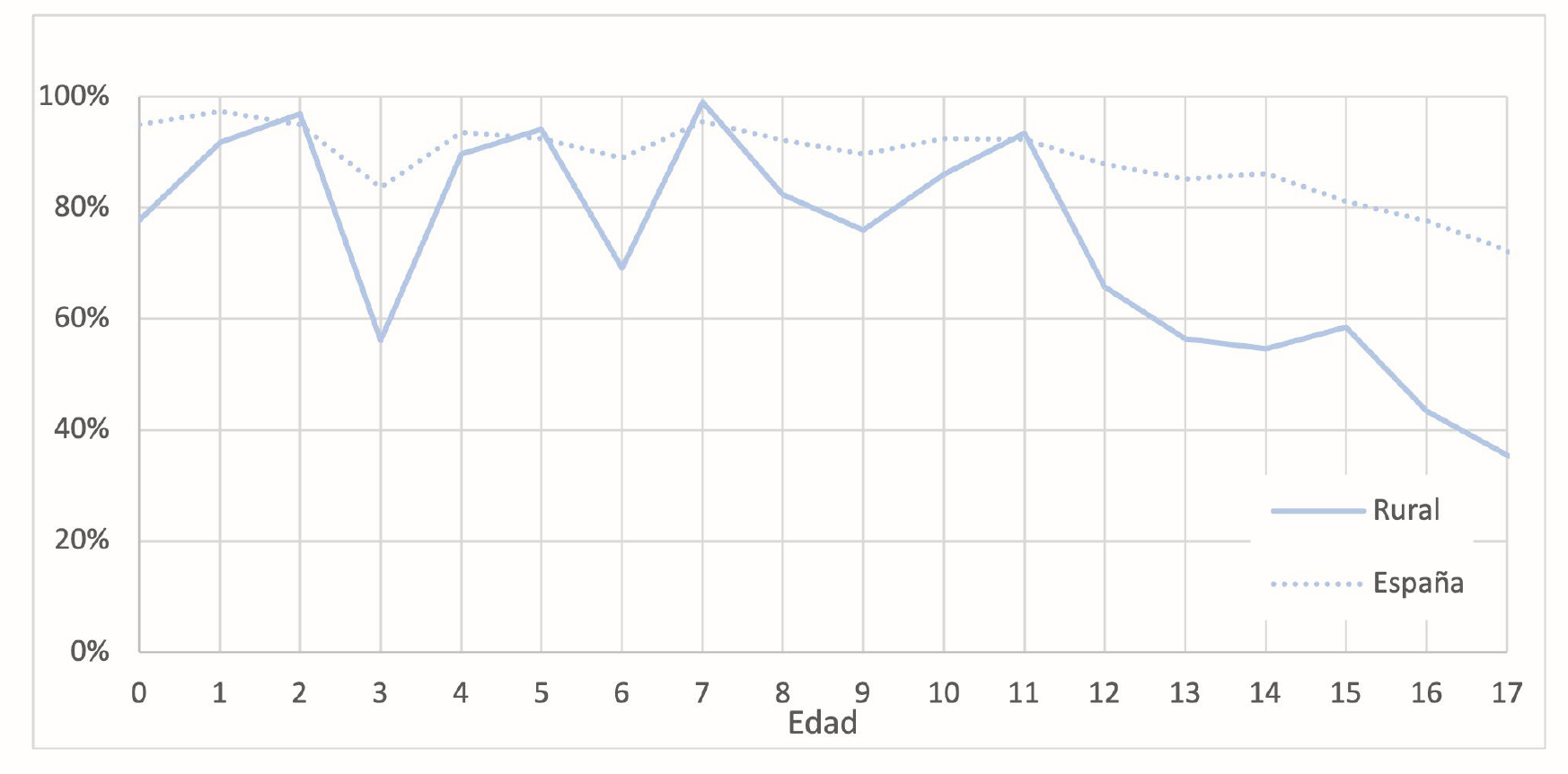

En números absolutos en el conjunto de municipios de menos de 10 000 habitantes residen alrededor de 1 300 000 menores de 18 años, estando el 92,8% cursando estudios según la EGHE. El 30% de estos estudiantes no cuentan con un centro educativo en su propio municipio. Estas cifras varían desde el 17% en los menores de 6 años al 29,2% para las edades de escolaridad obligatoria entre 6 y 16, y el 68% de estudiantes que se desplazan fuera del municipio en la educación secundaria no obligatoria entre 16 y 18 años. Como se aprecia en la Figura 1, las diferencias respecto a la media del país y comparativamente con las áreas urbanas son elocuentes y muestran el sobreesfuerzo en movilidad diaria que tienen que realizar los alumnos rurales al ingresar en la educación secundaria. Es notoria la caída que se produce en la presencia de centros escolares en el lugar de residencia entre los 12 y los 16 años. Al ingresar en educación secundaria el 40% del alumnado debe cambiar de lugar para continuar con la educación obligatoria. Esta cifra se amplía en los años de bachillerato y segunda etapa de formación profesional a valores que llegan a superar el 60%. En definitiva, mientras en educación primaria la estructura territorial del sistema educativo permite una educación de proximidad a partir de los 12 años, se intensifica el desajuste entre lugares de estudio y residencia, relación que puede interpretarse en términos de desarraigo formativo.

En el caso de los estudios postobligatorios, a partir de los 16 años, en las áreas rurales la movilidad por estudios está amplísimamente generalizada, lo que contrasta claramente con los municipios urbanos (Figura 2). Evidentemente, esta movilidad está relacionada con la menor presencia de estos servicios educativos en las áreas rurales y, muy especialmente, en los municipios más pequeños, donde a menudo no hay instituto de enseñanza secundaria o centro de formación profesional. A medida que el tamaño del municipio crece, aumentan los servicios educativos y se reduce la proporción de estudiantes que se desplazan de su municipio. Siendo lógico que esto sea así, no deja de sorprender el importante salto que se observa en su conjunto entre las áreas rurales y las urbanas. Es especialmente relevante esta diferencia ya que se establece en el momento en el que se producen las decisiones vitales entre la entrada al mercado laboral o la continuación de los estudios. Las oportunidades de movilidad juegan un papel fundamental en el arraigo, pero también en la capitalización cultural de las comunidades rurales.

En este contexto de fuerte desconexión entre residencia y lugar de estudios cobran fuerza los servicios de transporte escolar y de comedor como garantes de la accesibilidad al sistema educativo. El transporte acerca mientras el comedor facilita la conciliación familiar y reduce en ciertas situaciones el número de desplazamientos. Los datos de la Tabla 6 muestran una tendencia clara en el sistema educativo español en cuanto a la prestación de servicios complementarios. En líneas generales podemos observar que se reduce la prestación de servicios de transporte por los centros escolares mientras aumenta la presencia de comedores escolares. Si hace dos décadas la tercera parte de los centros educativos prestaba servicio de transporte, ahora lo hace aproximadamente la cuarta parte. El comedor, que estaba presente en la mitad de los centros, ahora supera el 60%.

El medio rural sigue también esta tendencia de reducción de transporte y aumento del comedor, aunque lo hace con menor intensidad. Los comedores en centros rurales crecen y se acercan al 50%, pero están lejos de los valores que alcanzan las áreas urbanas, donde este servicio se generaliza con proporciones del 70% en municipios metropolitanos. El transporte se reduce y, aunque mantiene valores superiores a la tercera parte, resulta insuficiente para satisfacer la demanda de movilidad de los estudiantes rurales.

En la medida en que residencia y lugar de estudios se alejan, aumenta la movilidad. Los datos muestran la importante demanda de transporte escolar que existe durante la educación secundaria y la importante diferencia en la que se encuentran los habitantes rurales respecto a los grupos urbanos. Los datos muestran también un déficit entre demanda y servicios de transporte escolar organizado por los centros educativos. La demanda no cubierta por los centros queda en manos del transporte público, reducido y con baja compatibilidad horaria en las zonas rurales, y especialmente en la provisión por las propias familias mediante los desplazamientos en vehículos privados.

Un indicador sintético que puede acercarnos al estudio de la accesibilidad es el gasto en movilidad que afrontan los grupos familiares. Estos datos -Tabla 7- nos muestran claramente el sobreesfuerzo que realizan los hogares rurales sobre los urbanos. El impacto de la movilidad medido en términos de renta disponible puede cifrarse en un 5%, valor que puede interpretarse en términos de brecha rural-urbana. Un hogar rural gasta un 16% de su renta en movilidad, mientras que en uno metropolitano esta cifra se sitúa en el 11% de la renta disponible. Es decir, los hogares rurales tienen que emplear un 5% más de su renta que un hogar urbano para garantizar el acceso a los bienes, servicios y recursos. Estas cifras se elevan en el caso de los hogares con menores donde a los gastos de movilidad hay que sumar el coste del transporte escolar, tanto si es provisto por los centros o realizado en vehículos particulares. Los hogares rurales compuestos por familias nucleares con menores llegan a emplear en términos medios el 18% de su renta disponible, una cifra que no solo es mayor que la de las familias urbanas, sino que es también elevada en términos absolutos. Es importante señalar que estas cifras se refieren a la renta disponible, que incorpora las becas recibidas, y además son valores de pago real, en los que los costes en muchas comunidades autónomas vienen reducidos por la existencia de programas de subvención de las rutas escolares.

El análisis de las entrevistas nos permite entender mejor algunas de las cuestiones que plantean los datos y, muy especialmente, el significado y las implicaciones que tiene la accesibilidad escolar rural para, en primera instancia, la población escolar y las familias y, de manera más general, para la vida de los pueblos.

Los testimonios recogidos acerca de los servicios educativos ofrecen información sobre tres aspectos: el papel de la escuela en el arraigo, las implicaciones de la accesibilidad en las familias y comunidades locales y la detección de carencias o demanda de mejoras.

En relación con lo primero, hay un reconocimiento del papel fundamental que tiene la escuela en el arraigo poblacional. La escuela es el envés del envejecimiento y la despoblación. Su mantenimiento es percibido como un dique que facilita la continuidad del poblamiento. En sentido contrario, su falta reduce notablemente la capacidad de atracción.

Los alcaldes de los pueblos quieren a toda costa mantener abierta la escuela y les da igual que los niños sean de donde sean, pero lo que no quieren es cerrar la escuela. (Inspector educativo, Sierra de Albarracín, hombre).

Sí, desde hace años, ha habido gente [interesada en establecerse en el pueblo] . . . y el no tener escuela les ha echado para atrás. (Alcalde, Somontano, hombre, 37 años).

Esta necesidad de acoger nuevos pobladores aparece más claramente descrita en el discurso de una trabajadora social de Segovia, que liga el crecimiento de la escuela a los nuevos pobladores, ya sean migrantes extranjeros de baja condición social o, como en este caso, urbanitas devenidos en teletrabajadores rurales.

En todos los colegios, han aumentado mucho los niños, el número de niños que han acudido a…, que se han escolarizado, por el asentamiento de población, gracias a… al teletrabajo, por supuesto. Eso es maravilloso. Ojalá se mantuviera. (Coordinadora de servicios sociales, Noreste Segovia, mujer, 49 años).

Pero es muy importante señalar también que, a pesar del reconocimiento de que hay pocos niños, se observan algunas ventajas de la escuela rural en términos de calidad, algo que también se viene corroborando, por lo menos parcialmente, en el marco de los estudios comparativos de adquisición de competencias en la escuela (Echazarra & Radinger, 2019; Hopson et al., 2022).

Aquí hay instituto, pero, pero claro, puedes hablar de un instituto que haya en un Bachillerato, a lo mejor, trece alumnos, que son muy poquitos. Que para ellos fenomenal porque salen súper bien preparados para, para las pruebas de acceso porque es casi como clases particulares. (Fisioterapeuta, Sayago, hombre, 41 años).

Para quien tiene resuelto el problema de la accesibilidad, incluso, la zona rural es el lugar óptimo para criar en contraste con la ciudad:

Hombre, yo si hubiera vivido en un capital, a lo mejor no hubiera tenido cuatro porque yo tengo el colegio aquí, he tenido al niño pequeño y los otros dos iban andando al cole y no hacía falta que yo me levantara corriendo a llevarlos, a levantar al otro. Entonces, yo, para mí, la comodidad del pueblo en ese sentido, no la tendría en una ciudad. (Grupo de discusión madres con niños menores, La Moraña, mujer).

Este último testimonio refleja, sin embargo, una percepción francamente minoritaria. El discurso sobre la escuela gira, más bien, rápidamente en torno a los problemas de accesibilidad. En este sentido, dificultades de sostenimiento de la población, agrupación escolar y protagonismo de la movilidad se concatenan:

Antes había un montón de colegios con un montón de, de aulas. Ahora ya, cada vez, van cerrando y van reagrupando; van cerrando y van reagrupando. Y los niños, en carretera, de un pueblo a otro, haciendo ruta turística, recogiendo y ruta turística, soltando. (Sindicalista, Sayago, mujer, 38 años).

La accesibilidad escolar es observada como un aspecto fundamental de la vida cotidiana. De hecho, dentro del conjunto de los actores rurales, uno de los que tienen una demanda más regular de movilidad son los escolares. El transporte escolar es, quizás, la principal actividad organizada de movilidad cotidiana en las áreas rurales. Existen ecos de la importancia que ha tenido su implantación en la escuela rural, compartida con el comedor escolar.

Un salto muy importante fue el conseguir el transporte y el comedor gratis en el cole. (Gerente de negocio agrícola, Norte Cinco Villas, mujer, 35 años).

La movilidad escolar se caracteriza por la dependencia de sus protagonistas y por ser un eje alrededor del cual se organizan otras muchas. En las familias con hijos en edad escolar, se constituye un trenzado de movilidad alrededor del acarreo de los niños. Por ejemplo, se aprovecha el traslado laboral para llevar a los hijos al colegio. Transporte y comedor son utilizados dentro de las estrategias de movilidad de los hogares durante la jornada, incluyendo actividades vespertinas, como las extraescolares. Esto no es muy diferente que en las ciudades, lo que cambia notoriamente es la disponibilidad de transporte, como comentamos adelante.

El siguiente testimonio de una gerente de proyectos de acción local sintetiza bien elementos que encontramos repartidos en el discurso de otros muchos informantes.

La dependencia siempre de los padres es un lío porque estamos con el tema del transporte, si hubiera un transporte para los niños. Por ejemplo, para las academias a las que van mis hijos, esta de matemáticas que te he comentado antes, cuando salen del Instituto, o sea, han hecho un office para que coman ahí antes de la clase, porque en el Instituto no hay comedor. En el Instituto lo recogen a las 2:30 h y [se van] a los pueblos, y comen cuando llegan. Cuando no hay servicio de comedor es un problema. Si hubiera un servicio de comedor financiado podrían quedarse por las tardes a hacer actividades, pero claro a la hora de volver o hay transporte público o ya me contarás, porque son menores de edad. Otro problema son los amigos que se han hecho en el Instituto y en su pueblo no están. Tiene que ser duro para ellos y para los padres. (Gerente de grupo de acción local, Norte de Cinco Villas, mujer, 47 años).

En este extracto se mezclan diversas cuestiones que, en conjunto, permiten un acercamiento a la complejidad y dificultad cotidiana que entraña la movilidad escolar. En primer lugar, la dependencia de la población escolar a la que, en todo caso, es necesario organizar el plan de movilidad “porque son menores de edad”. En segundo lugar, la dependencia de la automovilidad, que es el sistema de movilidad cotidiano de los padres, cuya hegemonía basada en su disponibilidad y flexibilidad se ve reforzada en la situación relatada. En tercer lugar, la corta provisión de servicios escolares (en el ejemplo, en edades con enseñanzas postobligatorias), que incluye la lejanía del instituto, la falta de transporte y la falta de comedor. El papel estratégico de este último resalta en el fragmento y señala hacia la importancia de la jornada como unidad espaciotemporal en la que es observado el problema de movilidad por los actores. En cuarto lugar, la imbricación de la jornada escolar con otras actividades, como las actividades extraescolares, que mediatizan más, si cabe, la organización de la movilidad de niños, adolescentes y jóvenes en las áreas rurales. Aspectos como la irregularidad de estas actividades y su no obligatoriedad dan lugar a una planificación de la movilidad de este grupo de población fractalizada, que no es igual en cada época del año, ni en cada día de la semana ni para cada hijo. Por último, resalta un aspecto a menudo invisible de la accesibilidad escolar, que es la socialización con los pares, que no se circunscribe a las horas lectivas, sino que trasciende el espacio escolar y precisa de momentos y lugares de encuentro que a menudo se ven reducidos, muy especialmente en pequeños pueblos, donde apenas hay niños o jóvenes de la misma edad.

En el capítulo de carencias y demandas de mejora, el discurso se centra en varios aspectos clave. En relación con los equipamientos, hay una demanda clara de guarderías y centros de educación infantil no obligatoria. Se reconoce la mejora de servicios de educación infantil de 3 a 6 años, pero se demandan más centros de 0 a 3 años. También en el capítulo de equipamientos, se echan en falta actividades extraescolares en los municipios, de manera que no haya que desplazarse para clases de refuerzo, práctica de deportes y otras actividades que induzcan la socialización.

Necesitamos infraestructuras de calidad desde 0 a 3 años, eso libera a la familia y te permite tener proyectos profesionales; y luego, por otro lado, también necesitaríamos… bueno, yo te voy a hacer una pregunta: ¿qué hacemos con los niños desde las dos hasta las nueve si la escuela cierra a las dos? Necesitamos servicios socioeducativos que ahora los tenemos de forma bastante precaria, para la sociabilidad de los propios niños. (Inspector de educación, Sierra de Albarracín, hombre).

En cuanto a las demandas de transporte lo que surge constantemente es la necesidad de soluciones flexibles al problema del transporte en las áreas rurales. Se han recogido experiencias sobre el transporte a demanda. También se han recogido evidencias de los arreglos a través de acuerdos entre particulares para el acarreo de niños.

Muchas veces se hacen ruedas, pues alguien se encarga y se lleva 3 niñas a la escuela de música, la semana que viene otro y así. (Técnico de acción local, Somontano, mujer).

El transporte escolar está en general bien atendido, pero a veces, en la búsqueda de soluciones flexibles al problema del transporte, se integra con la movilidad de la población general y otras veces no, lo que produce juicios dispares. Incluso en el caso de un buen funcionamiento de transporte integrado con base en el transporte escolar, este no sirve todo el tiempo, sino que depende del curso escolar. Por otro lado, como vemos en el siguiente fragmento, se ve con cierta indignación la infrautilización del transporte escolar si no se integra en las necesidades de la comunidad. Y, a continuación, se critican de forma más general las trabas administrativas (como la necesidad de registrarse o de tener residencia en el pueblo) que a veces se producen en estos servicios integrados.

El transporte escolar que solo lo usan los niños… por favor, ese es un recurso… y alguna vez en un programa de la televisión vi que en otros sitios estaban utilizando el transporte escolar para bajar las personas mayores. Esto es una cosa surrealista, ayer o antes de ayer una chica joven de 16 años en [Localidad], pues no se podía montar en el autobús porque no estaba empadronada, porque el autobús al parecer solo estaba disponible para las personas que viven allí. Eso no tiene ningún sentido. (Grupo de discusión de profesionales, matrona, Sierra de Albarracín, mujer).

Otra cuestión es la imbricación del transporte escolar con las actividades extraescolares. En algún caso, el transporte escolar integra esta demanda, pero en otras no.

. . . [las extraescolares] las hacen en [Localidad donde está el colegio], entonces para ellos es muy cómodo, embarcan al niño a las ocho y media al autobús y a las 5 de la tarde los recogen, comido, con los deberes hechos, con extraescolares y con todo. (Alcalde, Somontano, hombre, 37 años).

Si haces actividades extraescolares ya no puedes volver en el autobús porque se pasa la hora... te tienen que ir a buscar tus padres… (Empresaria, Norte de Cinco Villas, mujer, 35 años).

Políticas públicas para la accesibilidad educativa y el arraigo poblacional

El recorrido realizado ha mostrado el papel crucial que tiene el transporte escolar no sólo para garantizar el acceso y la igualdad en el sistema educativo sino para el propio mantenimiento de la población rural. Si bien existe una buena dotación escolar en la escuela primaria, se observa un crecimiento todavía insuficiente de la educación infantil (especialmente de 0 a 3) y una clara cesura con la realidad local a partir de los 12 años, cuando se produce un distanciamiento significativo entre lugar de residencia y lugar de estudio. Sin duda, la presencia y acceso a la educación secundaria en zonas rurales debe constituir el centro de las políticas sobre la escuela rural.

La movilidad escolar se caracteriza por la alta dependencia de sus protagonistas, lo que hace particularmente importantes las políticas encaminadas al acceso de todos no solo a la escuela sino a los espacios y tiempos de convivencia generacional, como las actividades extraescolares y otras actividades de socialización más informal. La organización de la movilidad escolar se inscribe dentro de las estrategias de los hogares que incluyen toda la jornada. El transporte escolar es de gran ayuda, pero resulta a menudo insuficiente, dejando huecos que rellenan las familias, asumiendo los costos y transmitiendo sus propias limitaciones a los hijos. Se requiere una organización más flexible de la movilidad colectiva, que permita mantener los lazos territoriales más vivos y ofrezca oportunidades a todos.

Los desplazamientos escolares resultan ya generalizados a los 16 años, cuando deben tomarse decisiones sobre la continuidad en los estudios y el paso a la formación superior o profesional, la incorporación a mercados de trabajo, obligadamente precarios, o la salida hacia la ciudad para la continuación formativa. El sistema actual, de ruptura de ciclos formativos en el territorio y fuerte demanda de movilidad para la continuación de los estudios, produce a medio plazo una fuerte descapitalización de la población rural. Aquí reside otro punto sensible de las políticas educativas. Por una parte, implica la consideración del transporte escolar más allá de la propia educación obligatoria como estrategia de arraigo. Pero, por otra, requiere el replanteamiento de las oportunidades formativas locales y su conexión con los recursos y oportunidades de empleo local, como de hecho se da ya en ciertas prácticas de responsabilidad social territorial de empresas que apuestan por la formación de sus trabajadores en el propio lugar y que puede conectar con el desarrollo de actividades de formación profesional.

El acceso a la educación ha sido un elemento clave de las políticas sociales para garantizar la igualdad en las sociedades contemporáneas. Pero algunos aspectos de ese acceso en las áreas rurales no han sido suficientemente considerados. La presencia, cercanía o lejanía de las oportunidades formativas modelan los territorios. Parece preciso introducir en el balance de la dotación de los recursos educativos no solo sus costes sino también sus beneficios en términos de cohesión territorial. El transporte escolar, pensado como una política complementaria, tiene, sin embargo, un papel central dentro de la escuela rural, con consecuencias importantes en el acceso al sistema educativo y el propio arraigo rural.

Agradecimientos

Este artículo se basa en resultados del Proyecto de Investigación “Focus on Rural Gap: Accessibility, Mobilities and Social Inequalities” (PID2019-111201RB-100), financiado por el Gobierno de España en el marco de los programas estatales de investigación, desarrollo e innovación.

Disponibilidade de datos

Los contenidos subyacentes al texto de la investigación están contenidos en el manuscrito.

-

Cómo citar este artículoDel Pino-Artacho, J. A., & Camarero-Rioja, L. (2024). Transporte escolar rural: Límites y oportunidades para el arraigo poblacional. Cadernos de Pesquisa, 54, Artículo e10704. https://doi.org/10.1590/1980531410704

Referencias

-

Badía-Lázaro, R. (2016) Las posibilidades de integración del transporte escolar y regular en Aragón. Geographicalia, (68). 1-24. https://doi.org/10.26754/ojs_geoph/geoph.2016681579

» https://doi.org/10.26754/ojs_geoph/geoph.2016681579 -

Benito-Lucas, D. (2013). Despoblación, desarraigo y escuela rural: Condenados a encontrarse. Encrucijadas, 6, 56-59. https://recyt.fecyt.es/index.php/encrucijadas/article/view/78906

» https://recyt.fecyt.es/index.php/encrucijadas/article/view/78906 -

Berg, J., & Ihlström, J. (2019). The importance of public transport for mobility and everyday activities among rural residents. Social Sciences, 8(2), 58. https://doi.org/10.3390/socsci8020058

» https://doi.org/10.3390/socsci8020058 - Berkhout, P., Hart, K., & Kuhmonen, T. (2019). EU rural development policies: Present and future. In L. Dries, W. Heijman, R. Jongeneel, K. Purnhagen, & J. Wesseler, EU bioeconomy economics and policies (Vol. 2, pp. 213-241). Palgrave Macmillan.

-

Bosworth, G., Price, L., Collison, M., & Fox, C. (2020). Unequal futures of rural mobility: Challenges for a “Smart Countryside”. Local Economy: The Journal of the Local Economy Policy Unit-LEPU, 35(6), 586-608. https://doi.org/10.1177/0269094220968231

» https://doi.org/10.1177/0269094220968231 - Camarero-Rioja, L., Cruz, F., González, M., del Pino, J. A., Oliva-Serrano, J., & Sampedro, R. (2009). La población rural de España: De los desequilibrios a la sostenibilidad social. (Colección Estudios Sociales, 27). Fundación La Caixa.

-

Camarero-Rioja, L., & Oliva-Serrano, J. (2019). Thinking in rural gap: Mobility and social inequalities. Palgrave Communications, 5(95), 1-7. https://doi.org/10.1057/s41599-019-0306-x

» https://doi.org/10.1057/s41599-019-0306-x -

Camarero-Rioja, L., & Oliva-Serrano, J. (2021). Hidden disparities in rural transition: Cosmopolitanism, socioeconomic decline and accesibilities. Ager: Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural, 32, 65-92. https://doi.org/10.4422/ager.2021.10

» https://doi.org/10.4422/ager.2021.10 -

Camarero-Rioja, L., Oliva-Serrano, J., & del Pino, J. A. (2023). The immobilities of non-automobile residents of rural Spain. In P. Vannini (Ed.), Mobilities in remote places (pp. 131-143). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003321163

» https://doi.org/10.4324/9781003321163 -

Cuervo, H. (2016). Understanding social justice in rural education Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/978-1-137-50515-6

» https://doi.org/10.1057/978-1-137-50515-6 -

Delgado-Urrecho, J. M., & Martínez-Fernández, L. C. (2016). El transporte a la demanda como sistema de movilidad alternativo en áreas rurales de baja densidad demográfica: El caso de Castilla y León. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, (72). https://doi.org/10.21138/bage.2337

» https://doi.org/10.21138/bage.2337 -

Echazarra, A., & Radinger, T. (2019). Learning in rural schools: Insights from PISA, TALIS and the literature. OECD Education Working Papers, (196). https://doi.org/10.1787/19939019

» https://doi.org/10.1787/19939019 -

Escribano-Pizarro, J. (2012). El valor de los servicios educativos y sanitarios en los procesos de atracción y mantenimiento de población en medio rural. Ager: Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural, (13), 11-52. https://doi.org/10.4422/ager.2011.07

» https://doi.org/10.4422/ager.2011.07 -

European Commission (2021). Flash Eurobarometer 491: A long term vision for EU rural areas [Data set]. European Commission, Directorate-General for Communication. http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2278_491_ENG

» http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2278_491_ENG -

Farrington, J., & Farrington, C. (2005). Rural accessibility, social inclusion and social justice: Towards conceptualisation. Journal of Transport Geography, 13(1), 1-12. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2004.10.002

» https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2004.10.002 -

González-Fernández, M. T., Lubián, C., Martín-Gimeno, R., Ojeda-Casares, S., Langa-Rosado, D., Botía-Morillas, C., & Navarro-Ardoy, L. (2022). ¿Estudiar para irse? Influencia de las enseñanzas secundarias postobligatorias en las estrategias de movilidad de la juventud rural en Andalucía. In E. Moyano-Estrada (Coord.), Mediterráneo Económico (Coleccion Estudios Socioeconómicos, 35, pp. 237-255). Cajamar. https://publicacionescajamar.es/publicaciones-periodicas/mediterraneo-economico/la-espana-rural-retos-y-oportunidades-de-futuro/

» https://publicacionescajamar.es/publicaciones-periodicas/mediterraneo-economico/la-espana-rural-retos-y-oportunidades-de-futuro/ -

Gray, D., Shaw, J., & Farrington, J. (2006). Community transport, social capital and social exclusion in rural areas. Area, 38(1), 89-98. https://doi.org/10.1111/j.1475-4762.2006.00662.x

» https://doi.org/10.1111/j.1475-4762.2006.00662.x -

Gristy, C. (2019). Journeys to school in rural places: Engaging with the troubles through assemblages. Journal of Rural Studies, 72, 286-292. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.10.016

» https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.10.016 -

Hopson, L. M., Lidbe, A. D., Jackson, M. S., Adanu, E., Li, X., Penmetsa, P., Obuya, C., & Abura-Meerdink, G. (2022). Transportation to school and academic outcomes: A systematic review. Educational Review, 76(3), 1-21. https://doi.org/10.1080/00131911.2022.2034748

» https://doi.org/10.1080/00131911.2022.2034748 -

Iso, A., Sanz-Tolosana, E., & Martínez-Lorea, I. (2023). ¿Movilidad rural sostenible? Más allá de las políticas de movilidad con mirada urbana. Recerca: Revista de Pensament i Anàlisi, 28(1), 1-24. http://dx.doi.org/10.6035/recerca.6502

» http://dx.doi.org/10.6035/recerca.6502 -

Johnson, K. M., & Lichter, D. T. (2019). Rural depopulation: Growth and decline processes over the past century. Rural Sociology, 84(1), 3-27. https://doi.org/10.1111/ruso.12266

» https://doi.org/10.1111/ruso.12266 - Juárez-Bolaños, D. (Coord.). (2020). Políticas de cierre de escuelas rurales en Iberoamérica: Debates y experiencias. Nómada.

-

Karcagi-Kováts, A., & Katona-Kovács, J. (2012). Factors of population decline in rural areas and answers given in EU member states’ strategies. Studies in Agricultural Economics, 114(1), 49-56. http://dx.doi.org/10.22004/ag.econ.122451

» http://dx.doi.org/10.22004/ag.econ.122451 -

Kaufmann, V., Bergman, M. M., & Joye, D. (2004). Motility: Mobility as capital. International Journal of Urban and Regional Research, 28(4), 745-756. https://doi.org/10.1111/j.0309-1317.2004.00549.x

» https://doi.org/10.1111/j.0309-1317.2004.00549.x -

Kühn, M. (2015). Peripheralization: Theoretical concepts explaining socio-spatial inequalities. European Planning Studies, 23(2), 367-378. https://doi.org/10.1080/09654313.2013.862518

» https://doi.org/10.1080/09654313.2013.862518 -

Marco-Dols, P., & Soriano-Martí, J. (2020). Transporte público y despoblación en el mundo rural: El caso del interior castellonense. Cuadernos de Geografía, 105, 29-50. http://dx.doi.org/10.7203/CGUV.105.18072

» http://dx.doi.org/10.7203/CGUV.105.18072 -

Milbourne, P., & Kitchen, L. (2014). Rural mobilities: Connecting movement and fixity in rural places. Journal of Rural Studies, 34, 326-336. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2014.01.004

» https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2014.01.004 -

Ministerio de Educación. (2011). Informe sobre el estado y situación del sistema educativo. Curso 2009/2010. Conseio Escolar del Estado. https://www.libreria.educacion.gob.es/libro/informe-sobre-el-estado-y-situacion-del-sistema-educativo-curso-2009-2010_180684/

» https://www.libreria.educacion.gob.es/libro/informe-sobre-el-estado-y-situacion-del-sistema-educativo-curso-2009-2010_180684/ -

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (2003). Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores. Curso 2000-2001 (Edición 2003). Secretaría General Técnica del Ministerio. https://www.educacionfpydeportes.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/indicadores/cifras-educacion-espana/2000-2001.html

» https://www.educacionfpydeportes.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/indicadores/cifras-educacion-espana/2000-2001.html -

Ministerio de Educación y Formación Profesional. (2021). Informe 2021 sobre el estado del sistema educativo. Curso 2019-2020. Conseio Escolar del Estado. https://www.libreria.educacion.gob.es/libro/informe-2021-sobre-el-estado-del-sistema-educativo-curso-2019-2020_174440/

» https://www.libreria.educacion.gob.es/libro/informe-2021-sobre-el-estado-del-sistema-educativo-curso-2019-2020_174440/ -

Ministerio de Educación y Formación Profesional. (2023). Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores. Edición 2023. Subdirección General de Estadística y Estudios https://www.libreria.educacion.gob.es/libro/las-cifras-de-la-educacion-en-espana-estadisticas-e-indicadores-edicion-2023_180171/

» https://www.libreria.educacion.gob.es/libro/las-cifras-de-la-educacion-en-espana-estadisticas-e-indicadores-edicion-2023_180171/ -

Oliva-Serrano, J., & Camarero-Rioja, L. (2019). Mobilities, accessibility and social justice. In M. Scott, N. Gallent, & M. Gkartzios (Eds.). Routledge companion to rural planning (pp. 296-303). Routledge. https://www.researchgate.net/profile/Menelaos-Gkartzios/publication/332384089_The_Routledge_Companion_to_Rural_Planning/links/5cb1250aa6fdcc1d499103ff/The-Routledge-Companion-to-Rural-Planning.pdf

» https://www.researchgate.net/profile/Menelaos-Gkartzios/publication/332384089_The_Routledge_Companion_to_Rural_Planning/links/5cb1250aa6fdcc1d499103ff/The-Routledge-Companion-to-Rural-Planning.pdf -

Pacheco, J., Caballero, R., Laguna, M., & Molina, J. (2013). Bi-objective bus routing: An application to school buses in rural areas. Transportation Science, 47(3), 397-411. http://dx.doi.org/10.1287/trsc.1120.0437

» http://dx.doi.org/10.1287/trsc.1120.0437 -

Park, J., & Kim, B.-I. (2010). The school bus routing problem: A review. European Journal of Operational Research, 202(2), 311-319. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2009.05.017

» https://doi.org/10.1016/j.ejor.2009.05.017 -

Rodríguez-Pose, A. (2018). The revenge of the places that don’t matter (and what to do about it). Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 11(1), 189-209. https://doi.org/10.1093/cjres/rsx024

» https://doi.org/10.1093/cjres/rsx024 -

Santamaría-Luna, R. (2020) La escuela rural. In A. Blanco, A. Chueca, J. A. López-Ruiz, & S. Mora (Coords.). Informe España 2020 (pp. 219-290). Universidad Pontificia de Comillas. https://blogs.comillas.edu/informeespana/wp-content/uploads/sites/93/2020/10/Informe-Espana-2020-1.pdf

» https://blogs.comillas.edu/informeespana/wp-content/uploads/sites/93/2020/10/Informe-Espana-2020-1.pdf - Sher, J. P. (2019). Rural education in urbanized nations: Issues and innovations Routledge.

-

Stanley, J., & Stanley, J. (2021). The school bus: An opportunity for improving rural mobility. Journal of rural studies, 88, 337-345. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.08.008

» https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.08.008 -

Urry, J. (2004). The ‘system’ of automobility. Theory, Culture & Society, 21(4-5), 25-39. https://doi.org/10.1177/0263276404046059

» https://doi.org/10.1177/0263276404046059 -

Vitale-Brovarone, E., & Cotella, G. (2020). Improving rural accessibility: A multilayer approach. Sustainability, 12(7), 2876. https://doi.org/10.3390/su12072876

» https://doi.org/10.3390/su12072876

TRANSPORTE ESCOLAR RURAL: LÍMITES Y OPORTUNIDADES PARA EL ARRAIGO POBLACIONAL

TRANSPORTE ESCOLAR RURAL: LÍMITES Y OPORTUNIDADES PARA EL ARRAIGO POBLACIONAL

Fuente: Elaboración propia con base en EGHE-2019, Instituto Nacional de Estadística (INE).

Fuente: Elaboración propia con base en EGHE-2019, Instituto Nacional de Estadística (INE).

Fuente: Elaboración propia, con base en Censo de Población 2021, Instituto Nacional de Estadística (INE).

Fuente: Elaboración propia, con base en Censo de Población 2021, Instituto Nacional de Estadística (INE).